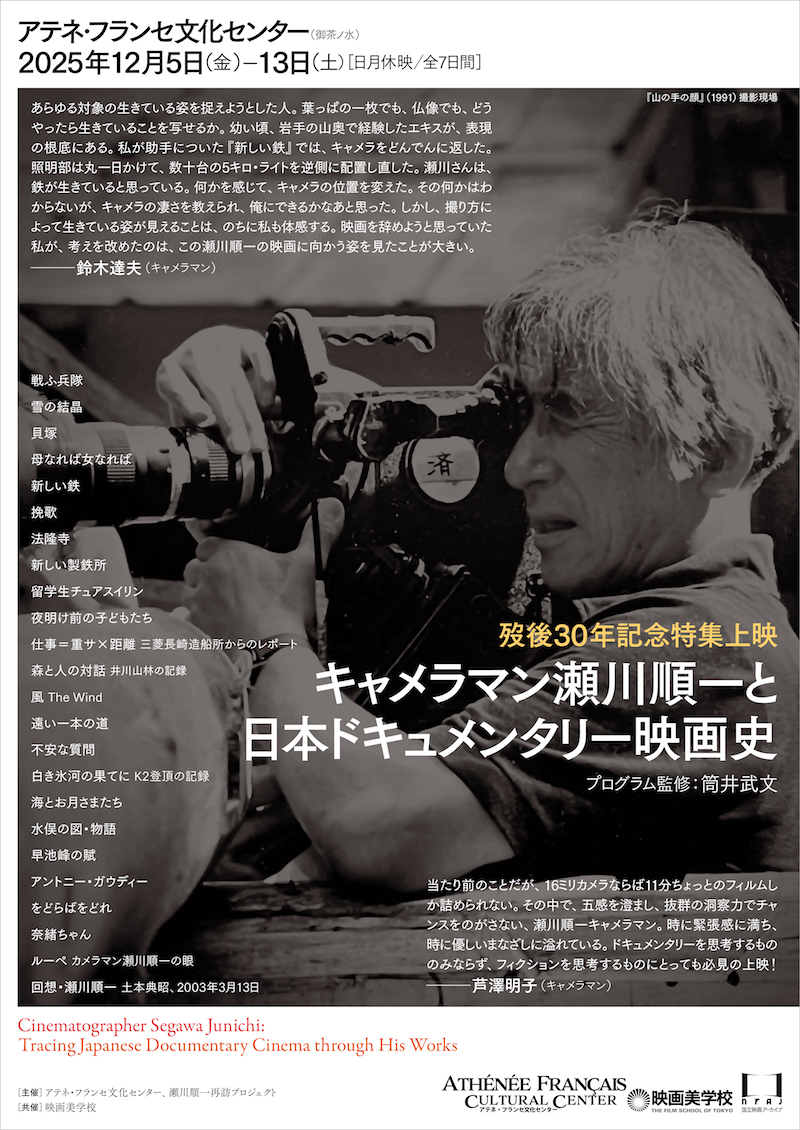

歿後30年記念特集上映

キャメラマン瀬川順一と日本ドキュメンタリー映画史

Cinematographer Segawa Junichi:

Tracing Japanese Documentary Cinema through His Works

2025年12月5日(金)〜13日(土)[日月休映/全7日間]

会場:アテネ・フランセ文化センター

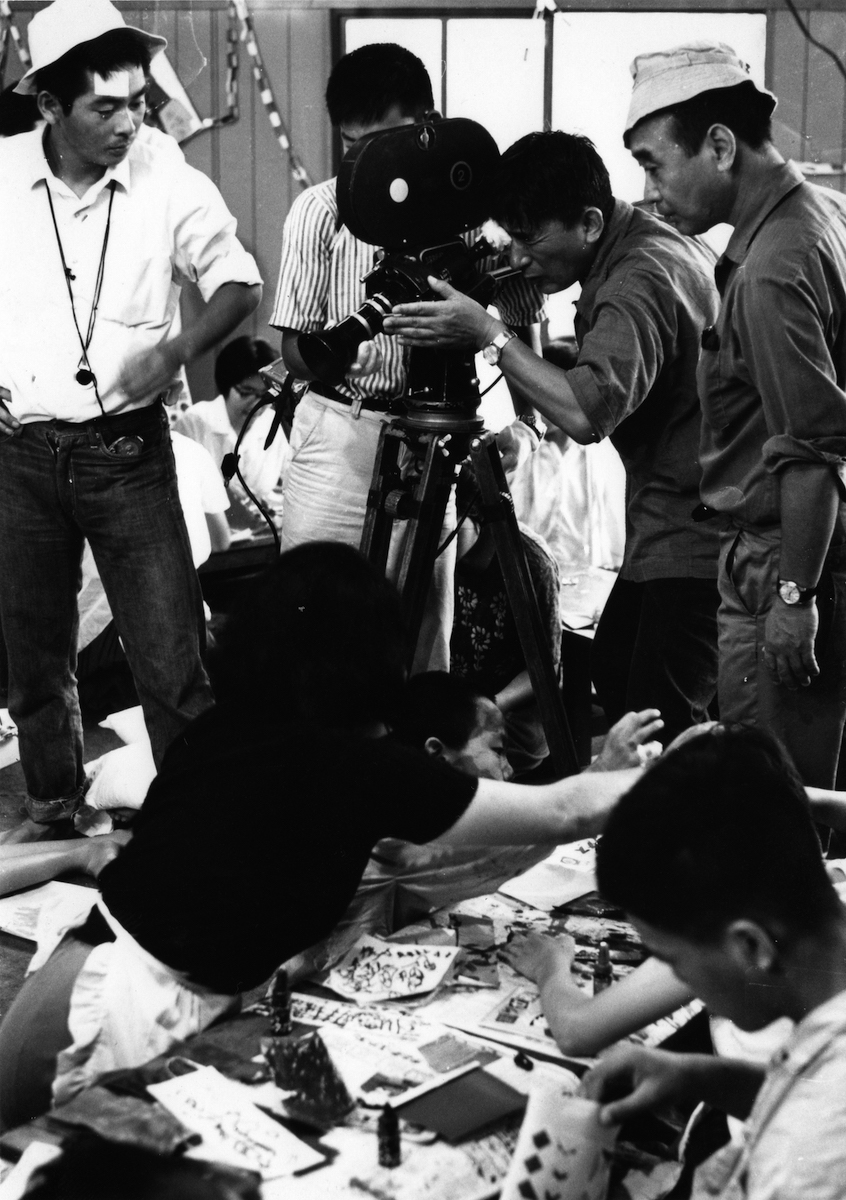

キャメラマン瀬川順一(1914–1995)。その撮影現場に立ち会ったことを決定的な経験として自ら語り継ぐことになる、ドキュメンタリー映画史上最重要作の一つ『戦ふ兵隊』に始まる本特集上映では、100本以上に及ぶ多彩な撮影作品から精選したプログラムを通じて、とりわけ記録映画において大きな功績を果たした一人の撮影者の、錚々たる監督たちとの半世紀にわたる協働の軌跡をたどり直す。関連作品も上映し、その事績をあらためて検証・顕彰すべく、トークセッションを実施。瀬川の名の下につどったこれら諸作品は、日本ドキュメンタリー映画の粋(もとよりその一部)をなす、と言ってもさして過言ではないだろう。瞠目すべき劇映画もふくめ、その撮影の技と創意をスクリーンの上に発見していただきたい。そして、戦時を回想しつつ「撮ること」をめぐる根底的な問いを突きつける『ルーペ』での瀬川の言葉もまた、聞き届けられることをいまなお待っている。

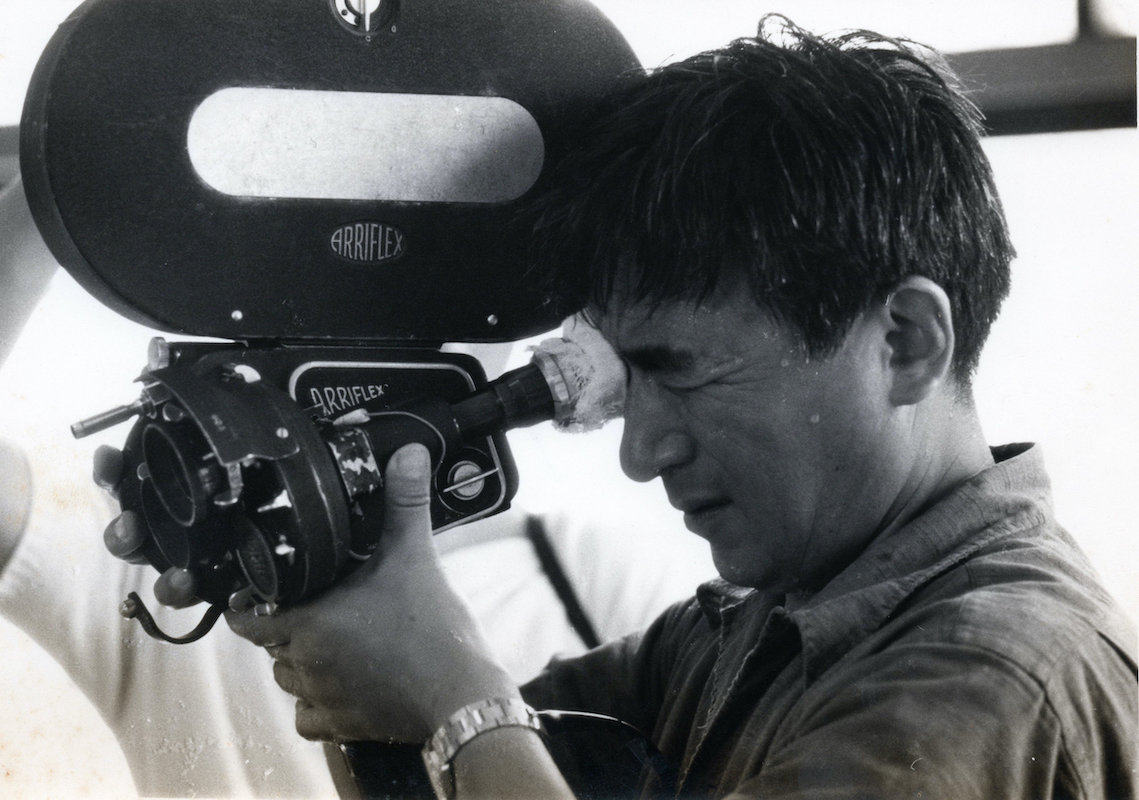

あらゆる対象の生きている姿を捉えようとした人。葉っぱの一枚でも、仏像でも、どうやったら生きていることを写せるか。幼い頃、岩手の山奥で経験したエキスが、表現の根底にある。私が助手についた『新しい鉄』では、キャメラをどんでんに返した。照明部は丸一日かけて、数十台の5キロ・ライトを逆側に配置し直した。瀬川さんは、鉄が生きていると思っている。何かを感じて、キャメラの位置を変えた。その何かはわからないが、キャメラの凄さを教えられ、俺にできるかなあと思った。しかし、撮り方によって生きている姿が見えることは、のちに私も体感する。映画を辞めようと思っていた私が、考えを改めたのは、この瀬川順一の映画に向かう姿を見たことが大きい。

――――鈴木達夫(キャメラマン)

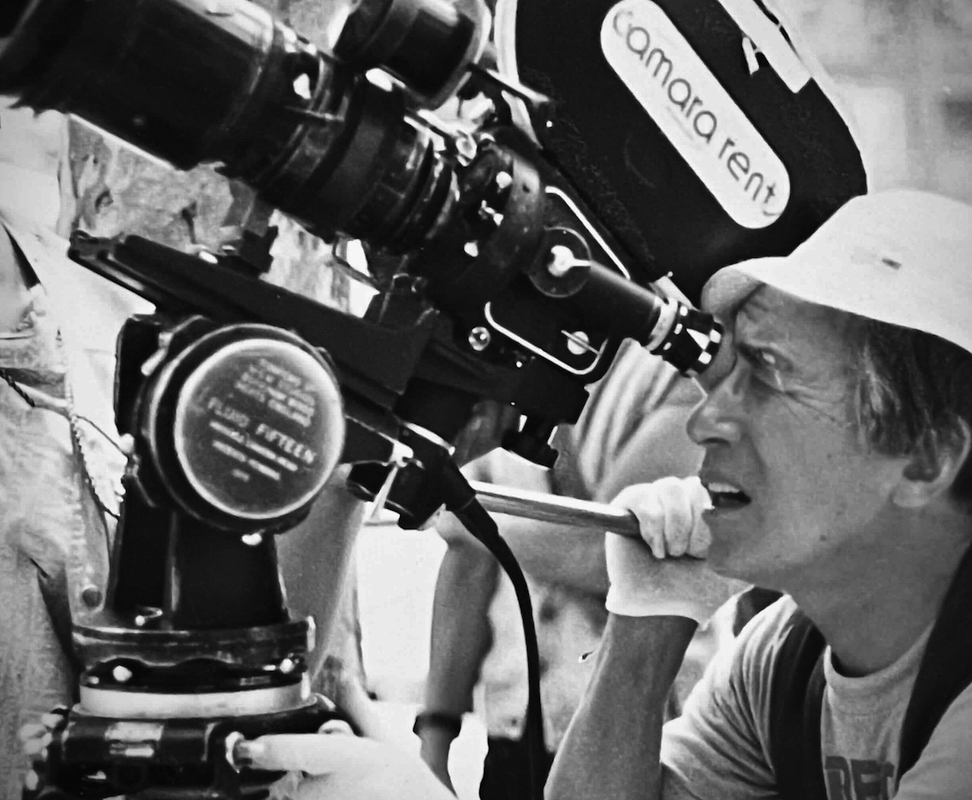

当たり前のことだが、16ミリカメラならば11分ちょっとのフィルムしか詰められない。その中で、五感を澄まし、抜群の洞察力でチャンスをのがさない、瀬川順一キャメラマン。時に緊張感に満ち、時に優しいまなざしに溢れている。ドキュメンタリーを思考するもののみならず、フィクションを思考するものにとっても必見の上映!

――――芦澤明子(キャメラマン)

■上映スケジュール

12月5日(金)

| 17:00 | 『戦ふ兵隊』[66分]+『雪の結晶』[6分]+『貝塚』[13分] |

| 18:55 | 『母なれば女なれば』[100分] |

12月6日(土)

| 13:00 | 『森と人の対話』[50分]+『をどらばをどれ』[50分] |

| 15:10 | 『奈緒ちゃん』[98分]★ |

| 17:25 | 『ルーペ』[90分]+『風』【デジタル上映】[11分] |

| 19:10 | トークセッション1「キャメラマンが見た、瀬川順一の撮影現場」 宮武嘉昭+内藤雅行+瀬川龍(聞き手:筒井武文)[80分] |

12月9日(火)

| 16:00 | 『仕事=重サ×距離』[34分]+『不安な質問』[85分] |

| 18:30 | 『遠い一本の道』[112分] |

12月10日(水)

| 14:30 | 『水俣の図・物語』[112分]+『回想・瀬川順一』[21分]☆ |

| 17:15 | 『早池峰の賦』[184分]★ |

12月11日(木)

| 16:00 | 『挽歌』[116分] |

| 18:25 | 『白き氷河の果てに』[123分] |

12月12日(金)

| 15:00 | 『アントニー・ガウディー』[72分]+『法隆寺』[23分]☆ |

| 17:10 | 『新しい製鉄所』[43分]+『新しい鉄』[31分]☆ |

| 19:00 | 『戦ふ兵隊』[66分]+『雪の結晶』[6分]+『貝塚』[13分] |

12月13日(土)

| 13:00 | 『ルーペ』[90分]+『風』【16mm上映】[11分] |

| 15:10 | 『留学生チュアスイリン』[51分]+『海とお月さまたち』[50分] |

| 17:20 | 『夜明け前の子どもたち』[116分] |

| 19:20 | トークセッション2「キャメラマンが見る、瀬川順一の撮影術」 飯岡幸子+四宮秀俊+米倉伸(聞き手:岡田秀則)[70分] |

★:ロールチェンジのため途中に中断5分

☆:映写機切り替えのため作品間に中断3分

トークセッション登壇者(いずれもキャメラマン・撮影監督)

宮武嘉昭:1947年生。『ゆめこの大冒険』(1986、筒井武文)、『アリス イン ワンダーランド』(1988、同前)ほか。『仮名手本忠臣蔵』(1987、松川八洲雄)などで瀬川の助手。

内藤雅行:1948年生。『ドキュメンタリーごっこ』(2000、伊勢真一)ほか。『円空』(1978、松川八洲雄)を瀬川と撮影。『遠い一本の道』などで瀬川の助手。

瀬川龍:1957年生。『しあわせのパン』(2012、三島有紀子)、『映像の発見』(2015、筒井武文)ほか。『アントニー・ガウディー』などで瀬川の助手。順一の次男。

飯岡幸子:1976年生。『偶然と想像』(2021、濱口竜介)、『すべての夜を思いだす』(2022、清原惟)、『ルート29』(2024、森井勇佑)ほか。

四宮秀俊:1978年生。『きみの鳥はうたえる』(2018、三宅唱)、『ドライブ・マイ・カー』(2021、濱口竜介)、『恋愛裁判』(2025、深田晃司)ほか。

米倉伸:1992年生。『ナミビアの砂漠』(2024、山中瑶子)、『BAUS』(2025、甫木元空)、『くまをまつ』(2025、滝野弘仁)ほか。

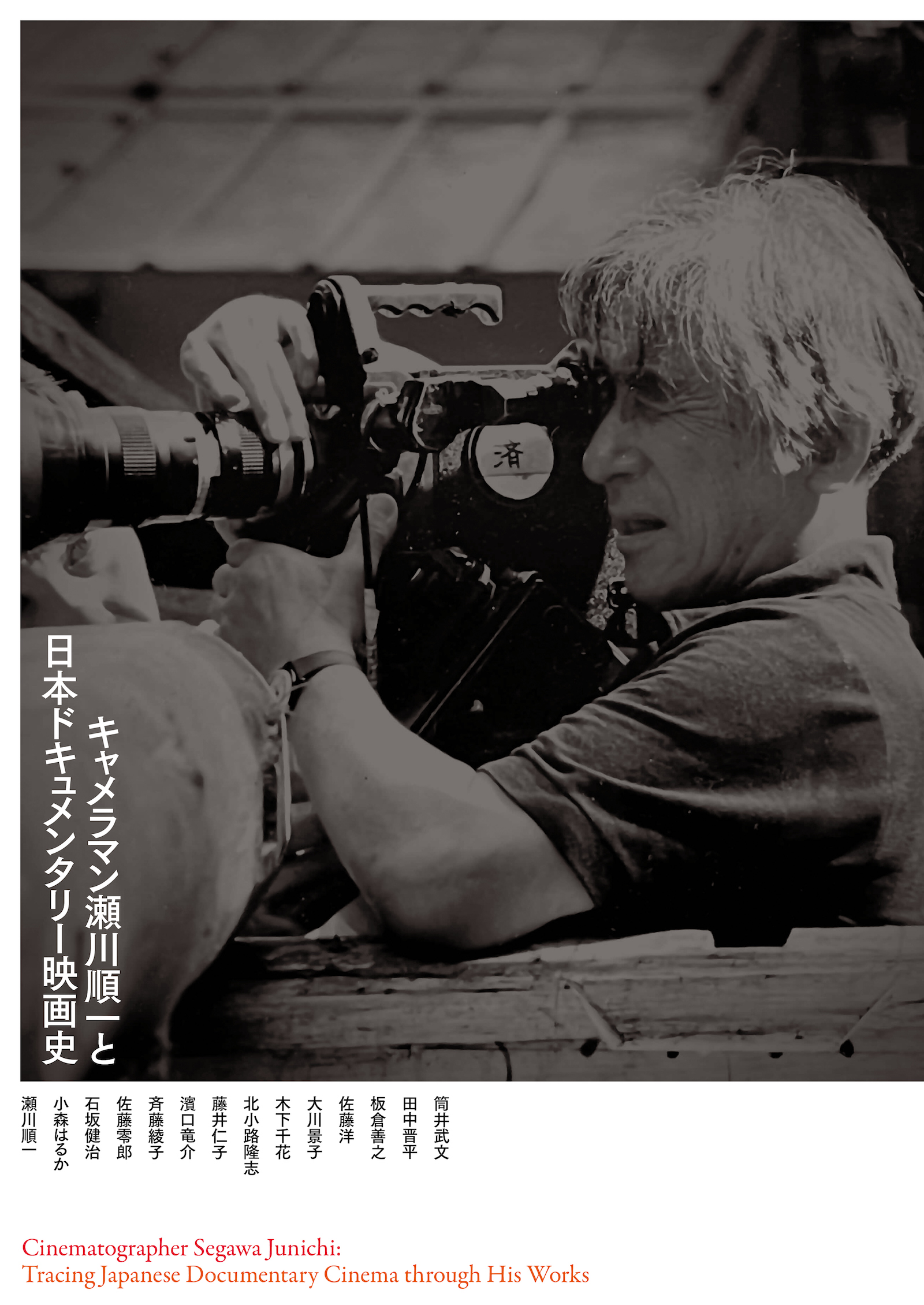

◉カタログ刊行

『キャメラマン瀬川順一と日本ドキュメンタリー映画史』

筒井武文(プログラム監修者)と田中晋平(企画者)による瀬川順一論、第一線に立つ映画監督・映画研究者らによる作品論11本のほか、瀬川の貴重な講演録、詳細なフィルモグラフィなどを収録。瀬川順一を通じた日本映画史再考の試み。必携の完全保存版! 掲載原稿12万字超。

B5判72頁、1,500円(税込)

発行=アテネ・フランセ文化センター

目次

筒井武文 キャメラマン瀬川順一の軌跡

田中晋平 瀬川順一のコミュニズム

=====

板倉善之 『戦ふ兵隊』についての断想

佐藤洋 ルーペと世界をつむぐあざ――『母なれば女なれば』

大川景子 二人の演出家――『新しい鉄』『新しい製鉄所』

木下千花 『挽歌』についての覚書

北小路隆志 『法隆寺』と題された二本の映画について

藤井仁子 『留学生チュアスイリン』が傑作であることへの違和感をめぐって

濱口竜介 ラッシュは問いかける――『夜明け前の子どもたち』

斉藤綾子 二本のレール、二つの領域、二様のスタイル――『遠い一本の道』

佐藤零郎 台風に巻き込まれた子どもたちは何を見ているのか?――『不安な

質問』

石坂健治 芸能と村落の営みに対峙する自然の威容――『早池峰の賦』

小森はるか カメラの前と後ろで繋がる一本の糸――『ルーペ カメラマン瀬川

順一の眼』

=====

瀬川順一 とりとめもなく真なるものへ[講演録]

=====

上映作品

瀬川順一フィルモグラフィ

瀬川順一

1914年12月2日、岩手県一関に生まれる(やはりキャメラマンとして活躍した瀬川浩は、順一のいとこの子息にあたる)。1931年、松竹キネマ蒲田撮影所に入社し、現像部に所属。翌年、P.C.L.映画製作所へ移籍、1933年に現像部から撮影部に転属。同年の同社第一作『ほろよひ人生』を皮切りに、立花幹也や唐沢光弘らの撮影助手を務める。1936年、召集され満州で兵役につく。1938年に病を得て帰還し、東宝映画文化映画部へ復職した直後、『戦ふ兵隊』の撮影助手として中国に赴き、「ルーペ論争」の発端となる出来事に立ち会う。初めての撮影作品は1940年『貝塚』と言われるが、瀬川自身の証言によれば同年の『温泉の科学』が先だという。1941年に再び応召、戦地を渡り歩く。1945年復員後、東宝撮影所撮影部に所属。三船敏郎のデビュー作『銀嶺の果て』(1947)をはじめ劇映画に携わるも、ほどなく始まった東宝争議を中央委員として闘い、解雇されると、1950年にキヌタプロダクションの結成に加わる。1953年からはフリーキャメラマンとして、岩波映画製作所や古賀プロダクションなどで多くのPR映画の撮影を手がけ、『日本の鉄鋼』(1955)で日本映画技術協会・技術賞を受賞。『留学生チュアスイリン』(1965)で自主製作作品に加担して以降、インディペンデントな製作体制によるドキュメンタリーにも積極的に参加。羽仁進、勅使河原宏、伊勢長之助、土本典昭、柳澤壽男、松川八洲雄、羽田澄子、伊勢真一ら、戦後の日本記録映画史を形成した監督たちとの協働のなかで、多種多様な題材を卓抜な撮影術でフィルムに記録していった。1991年度日本映画テレビ技術協会・春木賞受賞。撮影作品は長短篇合わせ100本以上を数える。1995年10月5日、肺癌で逝去。12年に及んだ撮影を経て同年夏に封切られた『奈緒ちゃん』が遺作となった。1997年1月、瀬川その人にフォーカスをあてた『ルーペ』が公開。その際に組まれた小規模な特集プログラム以来、今回が初めての瀬川順一特集上映となる。

「キャメラマンの映画史」への招待

筒井武文(映画監督)

通常、映画は監督や脚本家、俳優の名前によって、記憶される。それが見える映像の映画史だ。だが、その映像を写している者がいる。キャメラマン瀬川順一は言う。「いないけど、いる」。彼は、キャメラをどこに置くかを生涯にわたって探求し続けた。ここに集められた作品群――ドキュメンタリーもあれば、劇映画もあり、いわゆるPR映画と言われるものも多い――をとおして見たとき、どう世界を肉体化していくかというキャメラの視点による映画史が現れてくる。

キャメラ・ポジションの正確さを極めた例として、『新しい鉄』『新しい製鉄所』を挙げよう。戦後日本の発展の象徴として企画された作品の撮影が瀬川に委ねられる。40人以上の照明部を率い、最善のアングルと光を探究する。鉄が溶解し、新しい姿に生まれ変わる変化のなかに、美としか呼べないものが生まれる。そのキャメラ・アイが建築・彫像に向かうとどうなるか。『法隆寺』『アントニー・ガウディー』。現地に行っても、この美は見つからない。瀬川が発見し、映画として再創造した美であるからだ。

一方、どうなるか予測不能な現実にも目を向ける。『留学生チュアスイリン』『夜明け前の子どもたち』『不安な質問』。そこでは、対象をどう撮るべきなのか、撮っていいのかとの迷いを克服していく過程が見えてくる。

その両系列の統合として、見えないものを見せる監督・撮影作『風』、劇映画『遠い一本の道』、ドキュメンタリー『水俣の図・物語』がある。そして、『をどればをどれ』の現世と彼岸の境の世界に至る。

『戦ふ兵隊』の撮影助手として、過酷な戦場を回った瀬川順一が見つめた戦後社会とは何だったのか。歿後30年、「キャメラマンの映画史」を発見されたし!

溶鋼と朝靄――シネマトグラファー瀬川順一の流儀

岡田秀則(国立映画アーカイブ主任研究員)

◉初出:山形国際ドキュメンタリー映画祭公式ガイド『SPUTNIK—YIDFF Reader 2025』

第5号

生きて躍動しているかのように見える奈良は法隆寺の仏像たち。逃げ込んだ雪山の険しい白さの中でサバイバルの死闘を繰り広げる強盗犯たち(三船敏郎と志村喬が演じた)。赤々と光る溶鋼が、隙のない工程を経て見事な鋼鉄に鍛えられるまで。水俣湾の穏やかな水面に向き合い、公害病の悲劇を巨大な紙の上に表現する画家の夫妻。なめるような執拗さで捉えられたサグラダ・ファミリアの建造物の群れ。厳しい風土を感じさせる東北の霊峰早池峰山の威容。大量生産の食品に囲まれた暮らしに背を向け、自主管理の農場を拓いた若い男女たちの祝祭。戦争で夫を失い、子どもらを育てるため必死でミシンを踏み続ける母親(山田五十鈴が演じた)。てんかんと知的障がいを持ちながら、家族の優しさに包まれて生きる少女の成長。心を寄せた建築家と阿寒湖畔のホテルで結ばれた翌朝、道東の濃い朝靄に包まれながら決然と歩く若い女(久我美子が演じた)。

私たちはそろそろ、これらの映像を亀井文夫、伊勢長之助、羽仁進、土本典昭、松川八洲雄、勅使河原宏、羽田澄子、伊勢真一、さらに谷口千吉や五所平之助といった錚々たる映画作家たちの人名録から解き放つべきではないだろうか。……続きは以下(PDF)でお読みください。

https://www.yidff.jp/pub/pdf/sputnik2025.pdf#page=52

◉大阪上映

シネ・ヌーヴォにて、2026年1月31日(土)〜2月6日(金)