歿後30年記念特集上映 キャメラマン瀬川順一と日本ドキュメンタリー映画史 上映作品解説

戦ふ兵隊

1939年|66分|白黒|35mm[16mm上映]

東宝映画文化映画部|監督・編集:亀井文夫|製作:松崎啓次|撮影:三木茂|現地録音:藤井慎一|音楽:古関裕而

亀井文夫が手掛けた『上海』『北京』に続く日中戦争の戦地報告映画であり、亀井本人は本作で初めて撮影現場に赴く。漢口攻略作戦に参加する兵士たちの記録だが、勇ましさからは掛け離れた、疲労困憊の姿を描いたがゆえ、厭戦的な作品と判断され上映不可に。現場で監督と撮影の三木茂との間で生じた出来事が後の「ルーペ論争」の契機となる。「世界十大傑作のうちの一つだ。未だ認められざる偉大な映画!」(A・ソクーロフ)。

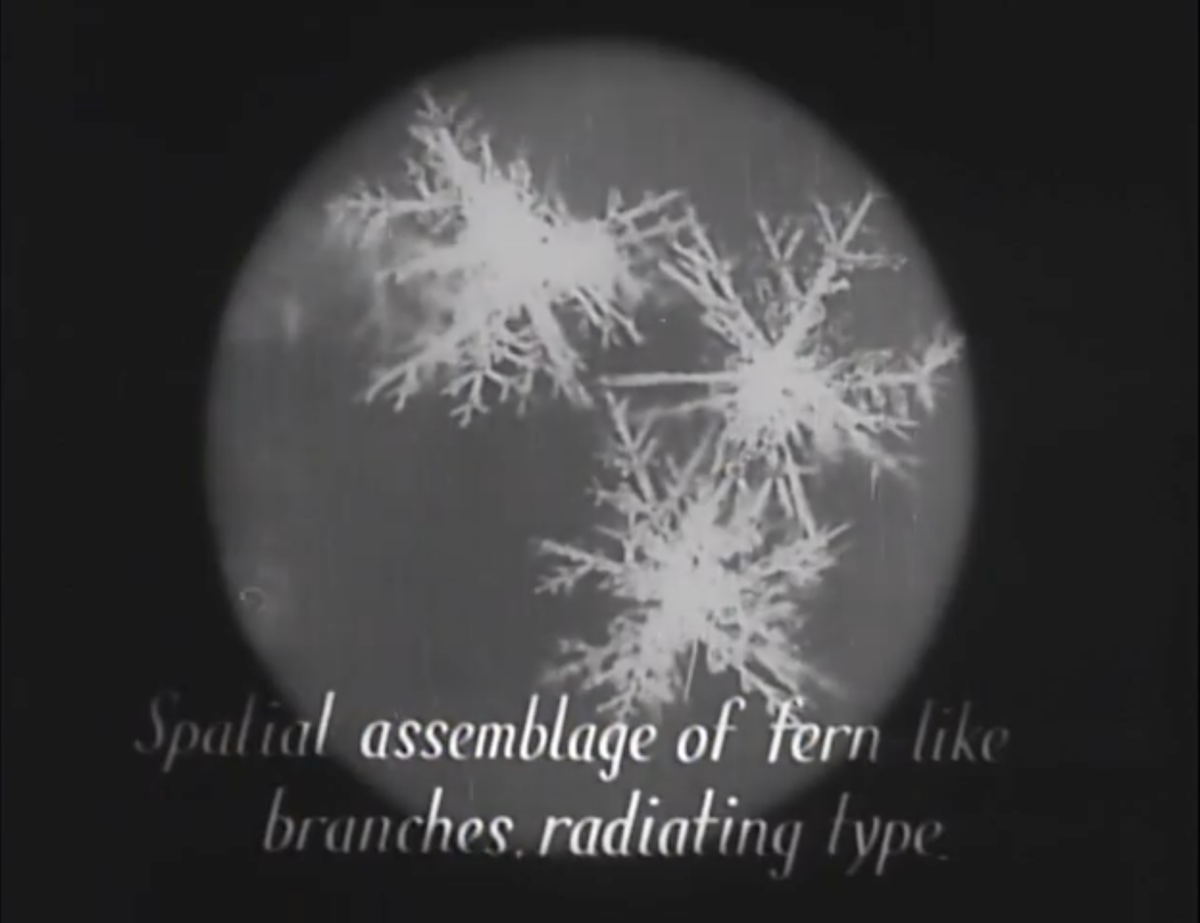

雪の結晶

1939年|6分|白黒|35mm|全2巻中前半のみ・英語版

*国立映画アーカイブ所蔵作品

東宝映画文化映画部|演出・撮影:吉野馨治|指導:中谷宇吉郎

日本の科学映画の先駆けにして、戦後の岩波映画製作所の設立にもつながった記念碑的短篇。北海道大学で雪の結晶の研究を進めていた中谷宇吉郎が指導し、十勝岳の山小屋と大学の実験室に籠って撮影が行われた。大気の状態や気温の変化などによって、複雑多様な形を示す結晶の美しいイメージが観察されていく。若き瀬川も撮影助手として参加し、顕微鏡撮影に携わったという。現存する戦前版(英語版)の前半6分を上映する。

貝塚

1940年|13分|白黒|35mm

*国立映画アーカイブ所蔵作品

東宝映画文化映画部|演出:下村健二|撮影:瀬川順一|録音:酒井栄三|音楽:菅原明朗

同年製作の『温泉の科学』と並ぶ、キャメラマン・瀬川順一の最初期の撮影作品。埼玉県和土村(現在のさいたま市岩槻区)で東京大学の人類学教室が行った貝塚の発掘調査のドキュメント。畑を掘り起こしていくと、貝や魚の骨が埋まる層が現れ、さらに進むと縄文土器や石器の断片、人骨までが出てくる。竪穴住居の痕跡も発見され、4000年前の人々の暮らしぶりをうかがわせる。発掘作業に勤しむ者の汗ばむ肌もキャメラは収める。

写真協力(財)川喜多記念

映画文化財団

母なれば女なれば

1952年|100分|白黒|35mm

*国立映画アーカイブ所蔵作品

キヌタプロダクション|監督:亀井文夫|製作:寺田昌業、柏倉昌美|原作:徳永直|脚本:棚田吾郎|撮影:瀬川順一|照明:田畑正一|音楽:飯田信夫|出演:山田五十鈴、神田隆、岸旗江、二口信一

戦争で夫を奪われ、空襲で生き別れた長男を必死に探しながら、幼い子供たちを養うためにミシンを踏み続ける春枝。隣に暮らす中学教師が、彼女に密かな好意を寄せる。ある日、長男と再会でき、家族に一時の団欒が生まれた。だが、やがて母親と隣人教師の関係の進展に長男は不満を募らせる。恋人への想いと子供への愛情に引き裂かれる未亡人を名優・山田五十鈴が演じる。瀬川が経営者の一人となったキヌタプロダクションの第一回作品。

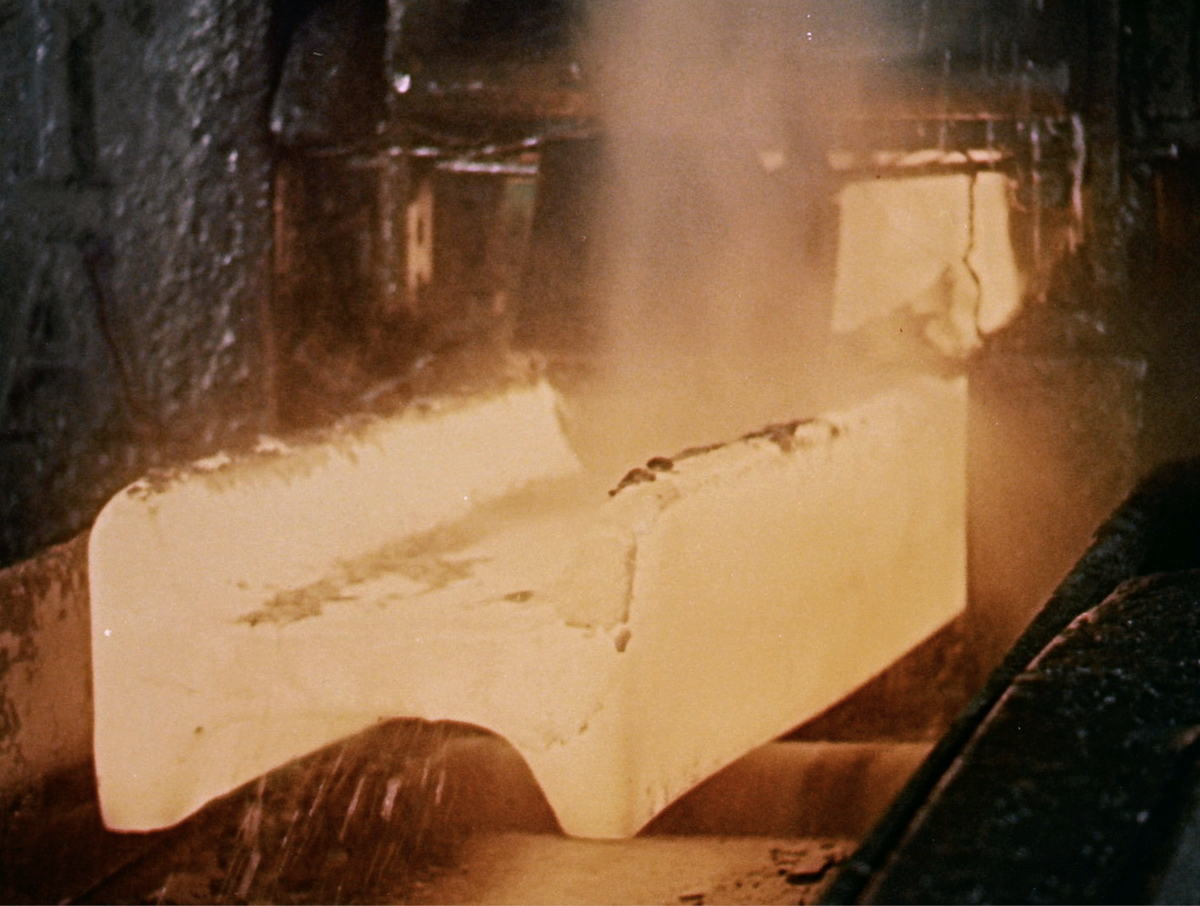

新しい鉄

1956年|31分|カラー|35mm[デジタル上映]

岩波映画製作所|企画:八幡製鉄|脚本・演出:伊勢長之助|製作:吉野馨治|撮影:瀬川順一|音楽:間宮芳生

高度成長期の日本人の生活を支えた鉄製品は、いかに生産され、社会に広く行き渡っているか。山積みになった屑鉄が製鉄所に運ばれ、製錬を経て圧延機で薄鉄板に生まれ変わり、さらに工場で加工されて自動車、家具・家電、建築資材などの製品が出来上がるまでの、一連の過程を鮮やかに描く。うねりをあげて作動する巨大な機械や次々と飛び出す鉄板は圧巻の迫力。製作進行で参加した土本典昭が瀬川順一と初めて出会った作品でもある。

©1957松竹株式会社

挽歌

1957年|116分|白黒|35mm[16mm上映]

歌舞伎座プロ|監督:五所平之助|製作:加賀二郎、内山義重|原作:原田康子|脚本:八住利雄、由起しげ子|撮影:瀬川順一|美術:久保一雄|照明:平田光治|音楽:芥川也寸志|出演:久我美子、森雅之、高峰三枝子、石浜朗、渡辺文雄

霧の街・釧路を舞台とした文芸メロドラマ。思わぬ縁で出会った歳上の男に惹かれる劇団員の主人公。妻に若い男がいるのを知る建築士の彼も、彼女の思いに応え、二人は一夜を共に。しばし連絡を断っていた彼女だが、男が長期出張中と聞き及ぶと、その妻へと接近する…。原作は新人作家によるベストセラー小説で、映画も大ヒット。道東ロケで撮られた原野や湖畔の風景が、久我美子が繊細に演じるヒロインの複雑な心情を引き立てている。

法隆寺

1958年|23分|カラー|35mm[デジタル上映]

岩波映画製作所|企画:文化財保護委員会|脚本・演出:羽仁進|製作:吉野馨治|撮影:瀬川順一|音楽:矢代秋雄

法隆寺の西円堂で毎年行われる鬼追式の賑わいから映画は幕を開ける。中門の左右に立つ仁王像を皮切りに、世界最古の木造建築とされる寺院の宝物たちを次々に映し出す。釈迦涅槃を囲む塑像群、玉虫厨子や壁画、そして、闇に浮かび上がる釈迦如来や百済観音などの顔のアップが、物言わぬまま観る者に語りかけてくる。瀬川が現地で選びとったアングルとキャメラワーク、巧みな照明によって切り取られ、再創造された法隆寺のイメージ。

新しい製鉄所

1959年|43分|カラー|シネマスコープ|35mm

*国立映画アーカイブ所蔵作品

岩波映画製作所|企画:川崎製鉄|脚本・構成:伊勢長之助|製作:吉野馨治|撮影:瀬川順一|音楽:池野成

東京タワーそびえる都心から東京湾を越え、千葉沿岸に新設された製鉄工場へと至る空撮で始まる本作は、伊勢の提案によりシネマスコープサイズで撮影された。ベルトコンベアで運ばれた鉱石が溶鉱炉で熱され、輝きを放って流れ出ていく。いくつもの工程を経て、ストリップ・ミルで品質の高い鉄板が生産される。鉄製品の紹介場面の最後には、前年運行が始まり、東京―大阪間の日帰りを可能にしたビジネス特急「こだま」が走り抜ける。

©1965藤プロダクション

留学生チュアスイリン

1965年|51分|白黒|16mm

藤プロダクション|企画:チュア君を守る会|演出:土本典昭|製作:工藤充|撮影:瀬川順一、瀬川浩、身内哲雄、黒柳満|音楽:三木稔

英領マラヤからの国費留学生に、同国独立をめぐる抗議活動に関与した廉で本国から帰国命令が下される。文部省が奨学金を打ち切ると大学も除籍処分に。復学要求運動を追うキャメラ。それに呼応するようにキャンパス中の学生たちが大学当局への抗議の輪に加わっていく。撮影直前に中止されたテレビ企画を自主製作映画として続行し完成。手隙のスタッフが現場に向かう遊撃的製作体制がとられ、撮影には4名が携わるがメインは瀬川順一。

夜明け前の子どもたち

1968年|116分|白黒|35mm[16mm上映]

国際短篇映画社|企画:財団法人大木会・心身障害者福祉問題綜合研究所|監督:柳澤壽男|脚本:秋浜悟史|撮影:瀬川順一|編集:高橋春子、加納宗子|音響構成:大野松雄、小杉武久|音楽:三木稔

重い心身の障害を抱えた児童たち、その医療と教育のため誕生した第二びわこ学園。瀬川たちスタッフは施設に泊まり、1年間にわたり療育の実践を記録した。日常の中で一人一人の障害児の特性を発見し、手探りで発達の糸口を拓いていく。野洲の河原で行われる「石運び学習」では、子供と大人たちが一緒になって療育の試行錯誤を繰り返す。撮影スタッフもその活動に巻き込まれ、皆が生成変化を遂げる。柳澤の福祉映画五部作の原点。

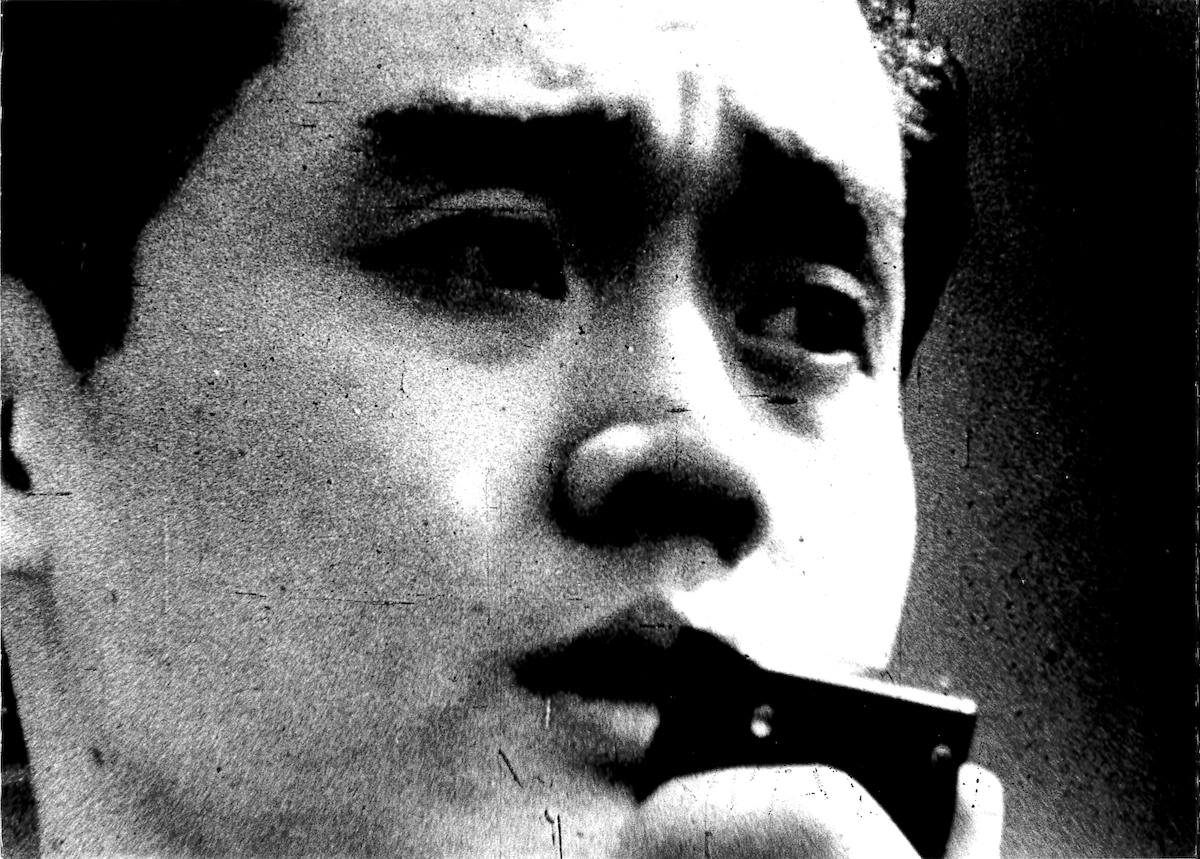

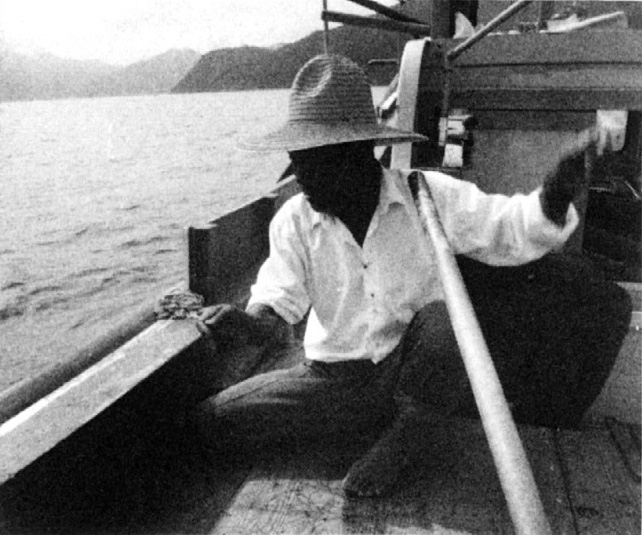

仕事=重サ×距離

三菱長崎造船所からのレポート

1971年|34分|カラー|16mm[デジタル上映]

日本リクルートセンター|企画:三菱重工業長崎造船所|脚本・演出:松川八洲雄|製作:江口昭彦|撮影:瀬川順一|音響デザイン:大野松雄、大橋鉄矢|朗読:岸田今日子

早朝の静かな港に、造船所へと出勤する男たちが現れる。鉄板を溶接し、部品を取り付け、巨大なクレーンも操る、そんな重労働に従事する人々の一日。タンカーを作り上げる若い労働者たちは、それぞれ夢を持ち、有り余るほどのエネルギーを抱えていた。瀬川のキャメラは、正面から一人一人の顔を撮り、彼らの仕事ぶりを讃えるように見つめる。その現場のイメージに重なる岸田今日子の詩的なナレーションも、作品に豊かな魅力を付与した。

©いせフィルム

森と人の対話

井川山林の記録

1972年|50分|カラー|16mm[デジタル上映]

伊勢編集室|企画:東海パルプ|構成・編集:伊勢長之助|脚本:熱海鋼一|撮影:瀬川順一|音楽:原田甫

南アルプスに東海パルプが有する、25,000ヘクタールにおよぶ井川山林。計画的な伐採と森林の育成を通じて豊富な木材資源が確保されていく様子が、1年半にわたって撮影された。四季折々の山や森の表情とともに、山林内の労働に携わる人々の生活も記録している。一連の「鉄」PR映画などで瀬川とコンビを組んできた名編集技師・伊勢長之助が手掛けた最後の作品。病床にフィルムを持ち込み編集作業が行われたとの逸話も残る。

◉特記ない限りスタンダードサイズ [作品紹介執筆]田中晋平、中村大吾

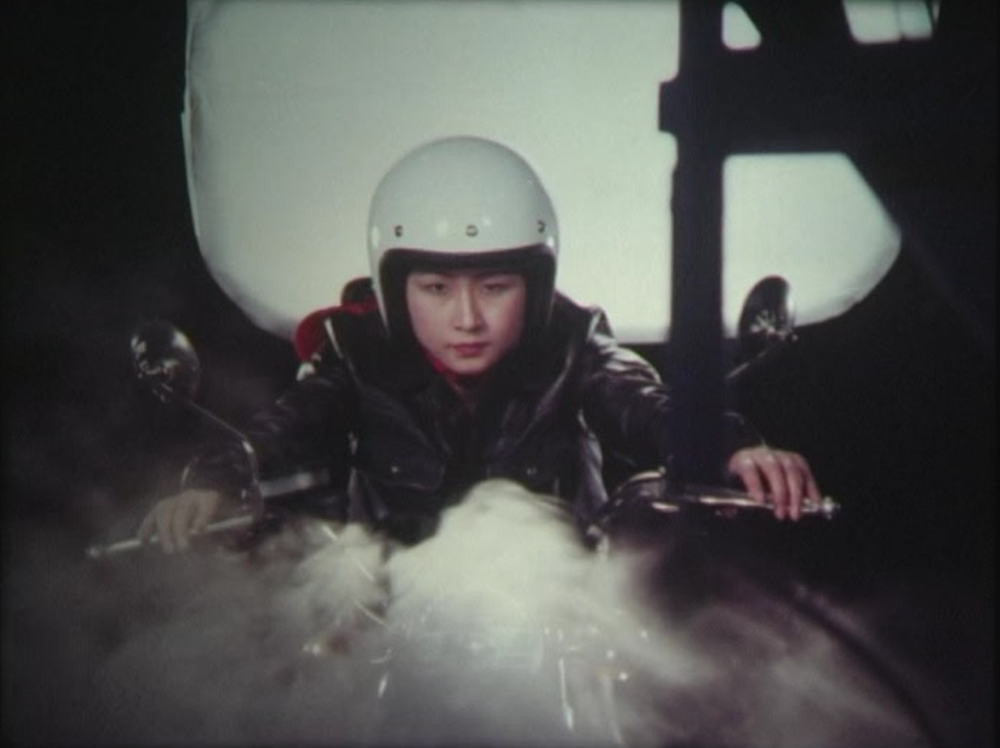

風 The Wind

1977年|11分|カラー|35mm[16mm|デジタル上映]

シブイ・フィルムズ|企画:富士写真フイルム|脚本・演出・撮影:瀬川順一|製作:狩谷篤|音楽:原田甫|監修:松川八洲雄

富士フイルムが開発した35mmカラーネガフィルム「タイプ8517」の新製品デモンストレーションとして発表された、瀬川の演出作品。和太鼓のリズムが響くなか、揺れる樹々、打ち寄せる波、飜る大漁旗、風紋を残す砂丘、街を疾走するバイク等々のイメージを次々とつなぎ、目に見えぬ「風」をいかに見せるかにチャレンジしている。正面から撮られた農夫たちの顔も印象に残る。1997年の『ルーペ』公開時に併映作品として上映された。

遠い一本の道

1977年|112分|カラー|アメリカンビスタ|35mm

*国立映画アーカイブ所蔵作品

左プロダクション、国鉄労働組合|企画・製作・監督:左幸子|脚本:宮本研|撮影:瀬川順一、黒柳満|照明:平田光治|編集:浦岡敬一|音楽:三木稔|出演:井川比佐志、左幸子、長塚京三、市毛良枝、殿山泰司

「鉄道一筋、保線の魂」。夕張の国鉄保線員として勤続30年。SLもやがて消えゆく時代、機械化と合理化が導入されるなか、主人公が加わる労働組合も分裂をむかえる。国鉄労組が映画製作に乗り出し、縁あって女優左幸子が監督を務めることに。実際の職員の声や姿をドキュメンタリー的に取り入れつつ、妻たちの働きぶりも描きこみながら、映画は最後に一路、日本の「西の果て」、かつて炭鉱で栄えた島へと向かう。鉄道ファン必見。

白き氷河の果てに K2登頂の記録

1978年|123分|カラー|35mm

*国立映画アーカイブ所蔵作品

北斗映画プロダクション|企画・監督:門田龍太郎|製作:蔵原惟二|撮影:瀬川順一、川本茂、赤松威善、阿久津悦夫ほか|編集:鈴木晄|音楽:いずみ・たく

海抜8,611メートル、エベレストに次ぐ標高を誇るカラコルム山脈最高峰・K2に挑む。その日本登山隊47名に、還暦をすぎた瀬川もメインキャメラマンとして加わり撮影記録を担った。大人数の現地ポーターを雇ってキャラバンを組み、氷河をのりこえて進む一隊。悪天候と雪崩の危険におそわれるなか、頂上へのアタックが試みられた。監督の門田龍太郎(もんでんりょうたろう)は世界各地の「秘境」を取材した映像作品で知られる。

不安な質問

1979年|85分|カラー・白黒|16mm[デジタル上映]

たまごの会映画委員会|構成・演出:松川八洲雄|製作:松川義子、湯浅欽史、武田哲夫|撮影:瀬川順一|音楽:間宮芳生

都会暮らしの中で食の安全に疑念を抱いた人々が、自給を志して「たまごの会」を結成、茨城に農場を開く。その5年間の活動を内側から記録し、現代社会に問いを投げかけた映画。鶏や豚や牛を養い、稲と野菜を育てあげては、収穫物を郊外の団地に配送し、皆で食卓を囲み宴会で合唱する姿は希望に溢れている。瀬川は撮影の報酬として金銭ではなく、卵や野菜をもらった。食堂に飾られたブリューゲルの絵は瀬川が贈ったものだという。

©1980日本記録映画研究所

海とお月さまたち

1980年|50分|カラー|35mm[16mm上映]

日本記録映画研究所|演出:土本典昭|製作:茂木正年ほか|撮影:瀬川順一、一ノ瀬正史、柳田義和、江原正雄|音楽:松村禎三

「水俣」シリーズを手がけた土本典昭による、不知火海を舞台にした児童向け記録映画。日ごとに形を変える月の下で営まれる、海の生態系と漁師たちの暮らし。疑似餌や錘を手づくりし、それらの仕掛けでタコやイカを獲りフグや鯛を仕留めていく名人たちの手際と、それを手伝う家族の連携作業のディテールが活写される。「子どものための映画詩」と土本が呼ぶ本作に「水俣病」の語は登場しない。水中シーンは水族館でも撮影された。

©1981青林舎

水俣の図・物語

1981年|112分|カラー|35mm

*国立映画アーカイブ所蔵作品

青林舎|演出:土本典昭|製作:高木隆太郎、若月治|撮影:瀬川順一、一之瀬正史|音楽:武満徹|詩:石牟礼道子

戦後に《原爆の図》連作を発表、南京大虐殺やアウシュヴィッツの絵も共同で描いた丸木位里・丸木俊。夫妻は1979年から《水俣の図》の制作に着手する。流々庵と呼ばれるアトリエで二人が大作を描く姿に、瀬川のキャメラが肉迫していく。完成し美術館に展示された巨大な絵画、その細部に描き込まれた水俣のイメージに、石牟礼道子の詩の朗読が重ねられる。胎児性患者の女性たちと丸木夫妻が、絵を媒介にして心を通わせる姿も忘れがたい。

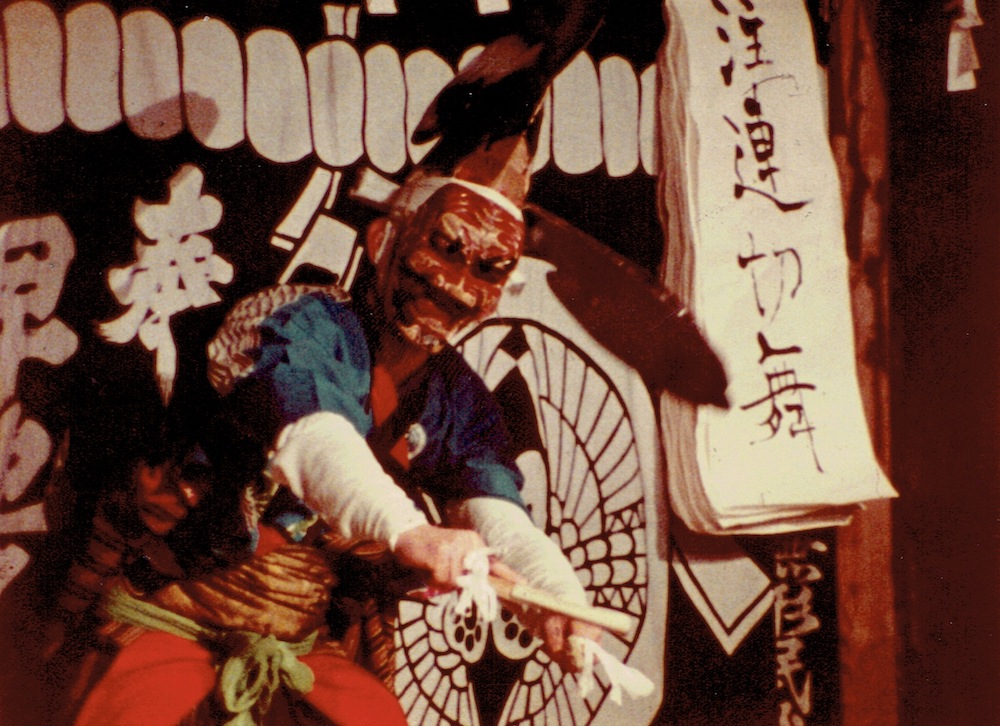

早池峰の賦

1982年|184分|カラー|16mm

自由工房|演出:羽田澄子|製作:工藤充|撮影:西尾清、瀬川順一ほか|音楽監督:秋山邦晴

岩手県北上山地の主峰・早池峰山。その麓の集落、岳と大償では、中世まで遡るとされる山伏神楽の芸能が今なお伝承されている(2009年ユネスコ無形文化遺産登録)。近代化によって村の生活が変貌を遂げるなかでも、神々の暮らす山への信仰、伝統ある祭の文化を守り続ける人々。1965年に羽田が当地を初訪問した際に同行した近隣育ちの瀬川が、羽田念願の企画たる本作では山班として冬山シーンなどの撮影を担った(西尾が里班)。

©Sogetsu Foundation

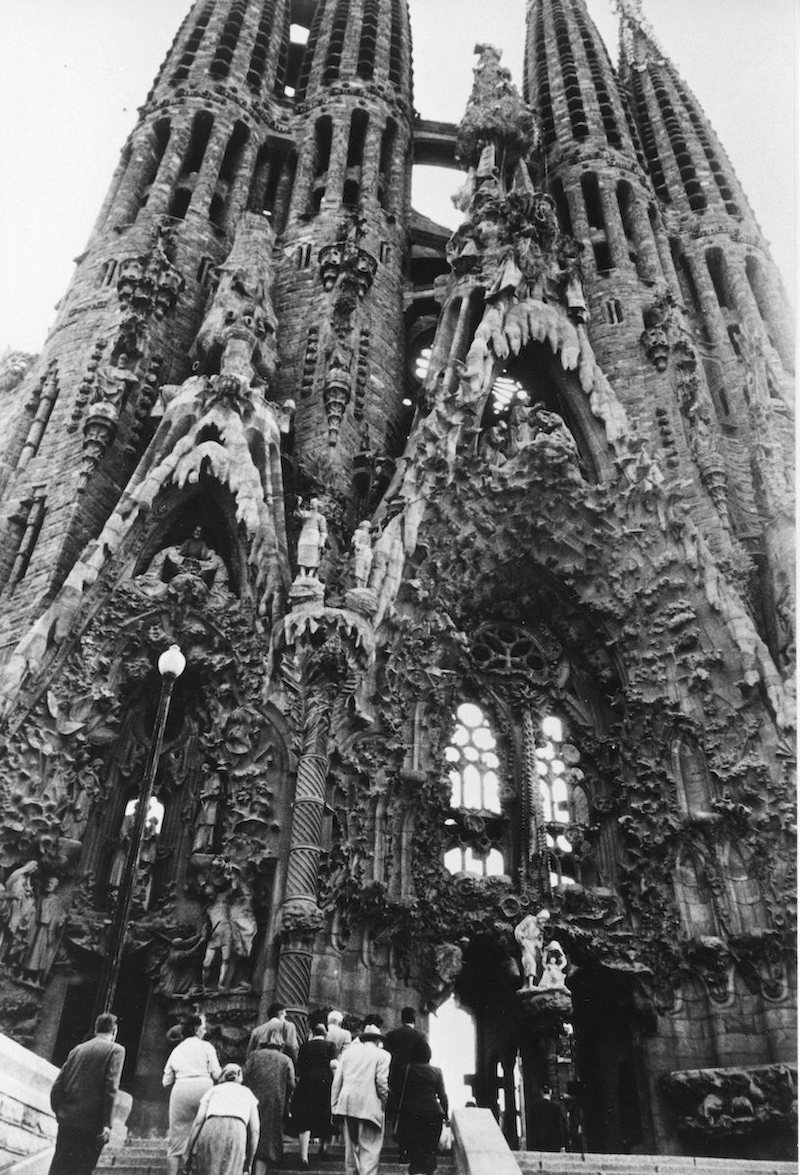

アントニー・ガウディー

1984年|72分|カラー|35mm

勅使河原プロダクション|製作・監督・編集:勅使河原宏|製作:野村紀子|撮影:瀬川順一、柳田義和、瀬川龍|音楽・音響:武満徹

集合住宅カサ・ミラ、グエル公園、未完成のサグラダ・ファミリア贖罪教会…。アントニー・ガウディーが遺し、今もバルセロナの街の景観をなす独創的な建築群。瀬川のキャメラは、生命体のように波打つ建物の曲線、装飾、空間の光と影に誘われ、動き続ける。建築家を生んだカタルーニャの歴史・文化も回顧され、奇岩が並ぶモンセラの風景も画面に現れる。ナレーションは用いず、カタルーニャ民謡を編曲した武満徹の音楽が響く。

をどらばをどれ

1994年|50分|カラー・白黒|35mm[デジタル上映]

踊り念仏映画製作委員会、プロダクション・バンブー|脚本・演出:伊勢真一|企画:佐藤哲善、佐藤妙子|制作:武井登美|撮影:瀬川順一、柳田義和|編集:熱海鋼一|音響構成:木村勝英

鎌倉時代に一遍上人が伝え、長野県佐久市跡部の村人たちが継承し、毎年田植え前に行われてきた踊り念仏。撮影中病に倒れながらも瀬川のキャメラがその世界に分け入った。念仏保存会には、亡くなった子供らの成仏を祈る参加者たちの姿もある。やがてカラー画面がモノクロに移行、踊りは生まれ変わりの旅路となり、無我の境地に至る。当地の踊り念仏は、2022年に「風流踊り」の一つとしてユネスコ無形文化遺産に登録された。

©いせフィルム

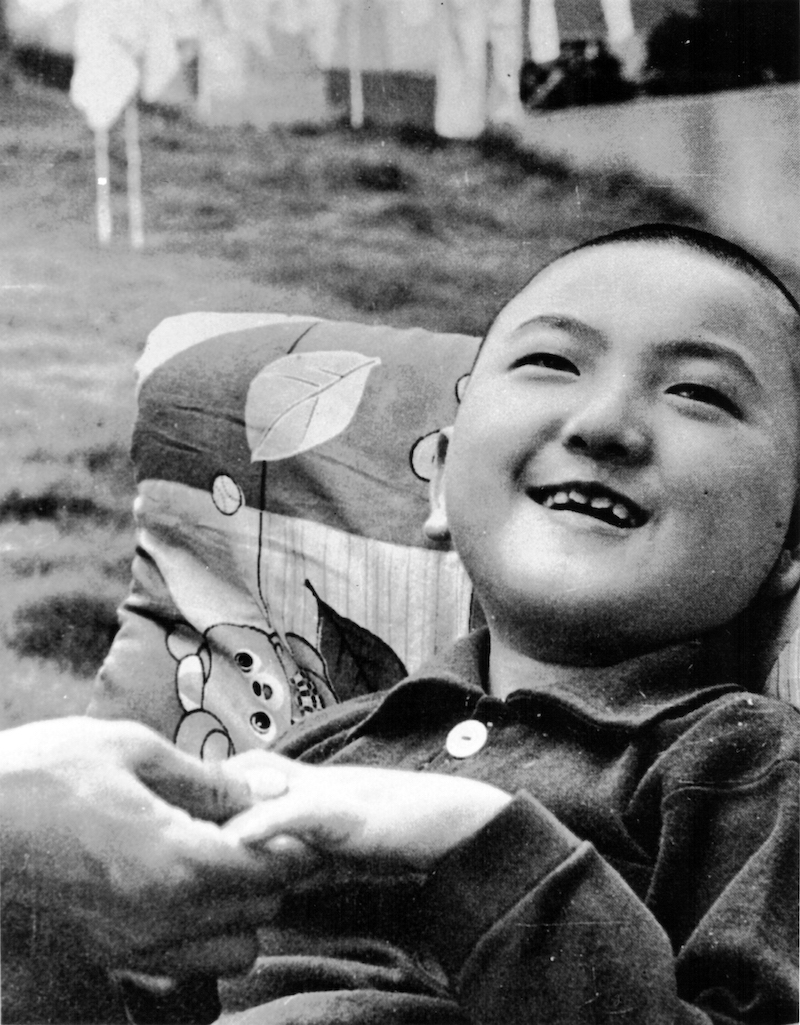

奈緒ちゃん

1995年|98分|カラー|16mm

*国立映画アーカイブ所蔵作品

奈緒ちゃん映画製作委員会、デコ企画|演出:伊勢真一|製作:大槻秀子|撮影:瀬川順一、瀬川浩、柳田義和、瀬川龍ほか|編集:熱海鋼一|音響構成・音楽:木村勝英、伊藤幸毅

てんかんと知的障害を抱える少女・奈緒ちゃんは、お母さんとお父さん、弟の四人で暮らしている。支援学級に通い、地域の住民たちに見守られながら、ゆっくり成長を遂げる彼女。障害をもつ子の親同士の交流を通じて、やがて地域作業所「ぴぐれっと」を開所するお母さん。監督の姪である奈緒ちゃん一家のもとへ、家族ぐるみの付き合いだった瀬川順一をはじめ、スタッフたちが12年間通い続けた記録。本作公開2ヶ月後に瀬川は永眠。

©いせフィルム

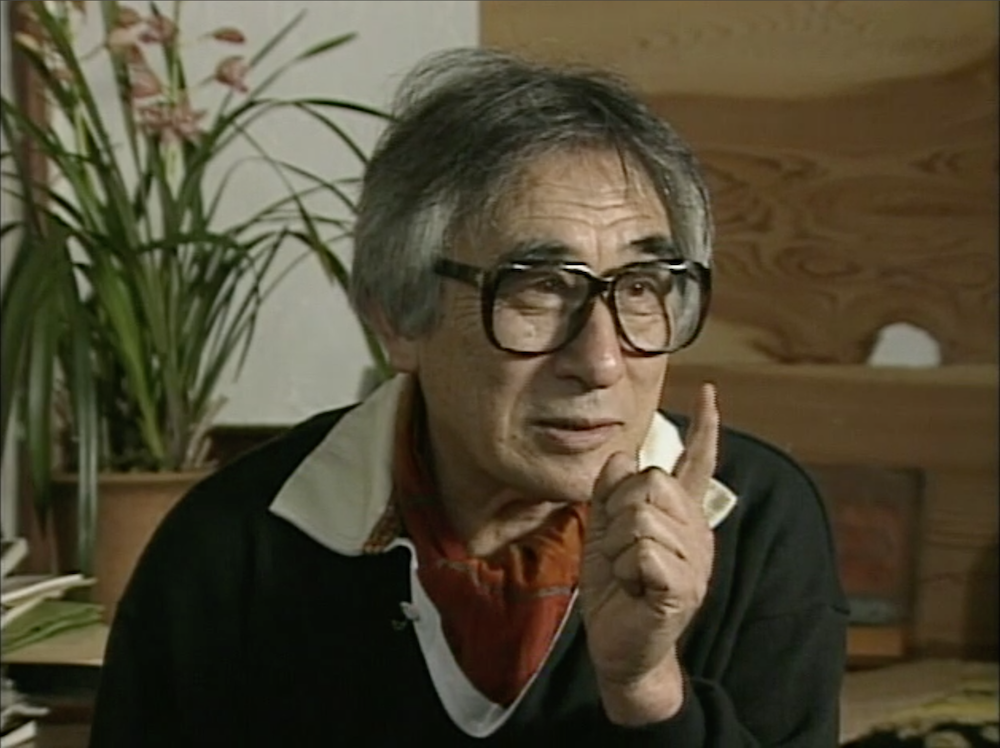

ルーペ カメラマン瀬川順一の眼

1997年|90分|カラー|16mm[デジタル上映]

瀬川さんを記録する会|演出:伊勢真一|撮影:安井洋一郎、瀬川順一、瀬川龍、柳田義和|音楽:横内丙午|出演:瀬川順一、瀬川フミ

瀬川順一最後の2作『をどらばをどれ』『奈緒ちゃん』の監督を務めた伊勢真一が、両作の制作風景を交えながら、父・長之助の友人でもあった不世出のシネマトグラファーの軌跡を辿る。『戦ふ兵隊』ロケ現場で遭遇した一件をめぐって決定的な回顧を繰り返し語る瀬川。完成された映画に「いないけどいる」撮影者という領分への自負や、ドキュメンタリーへの傾倒をざっくばらんんに話す姿も収められている。瀬川逝去後に完成・公開。

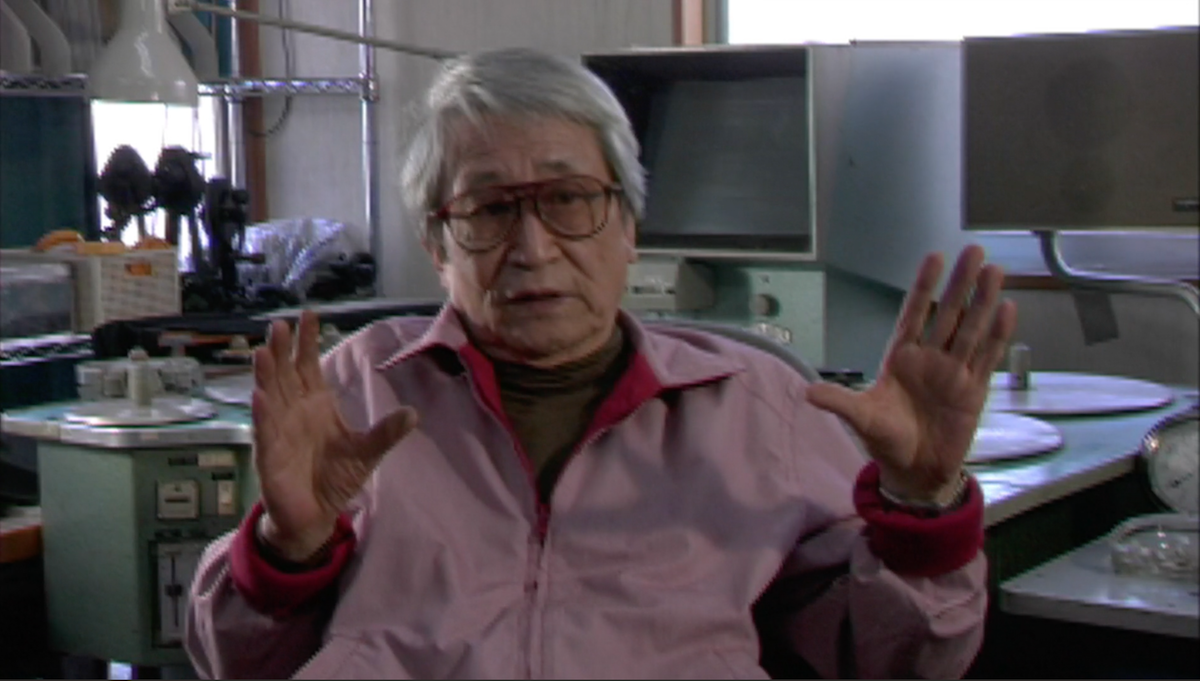

回想・瀬川順一

土本典昭、2003年3月13日

2025年|21分|カラー|16:9|デジタル

プロダクション・バンブー|監督:筒井武文|プロデューサー:武井登美|撮影:瀬川龍|編集:小林和貴|出演:土本典昭

仕事部屋の編集機を背に土本典昭が、多士済々たる岩波映画製作所を振り返りつつ、映画の何たるかを教わったという瀬川順一との交流を述懐する。話題は瀬川と協働した監督作に及び、『留学生チュアスイリン』の撮影への率直な評価や、『水俣の図・物語』を瀬川に依頼した所以も披瀝される。聞き手は監督の筒井、撮影は順一の子息・瀬川龍。来るべき鈴木達夫をめぐるドキュメンタリーの派生作品で、今回の特集上映に際して作られた。