東京フィルメックス関連企画 マノエル・ド・オリヴェイラ監督作品セレクション 上映作品解説

ドウロ河

Douro, Faina Fluvial

1931年/21分/35mm

監督:マノエル・ド・オリヴェイラ

撮影:アントニオ・メンデス

マノエル・ド・オリヴェイラの初監督作。ヴァルター・ルットマンの『伯林 大都会交響楽』に影響を受け、彼の故郷であるポルトとその主要河川であるドウロ川沿いで営まれる労働と産業を描く。1931年9月19日、リスボンで開催された国際映画批評家会議で初上映されたが、ポルトガル人観客から「過酷な労働と貧しい人々を見世物にする」とブーイングを浴びた。しかし、出席していたルイジ・ピランデッロらは絶賛。後に共同監督作『En une poignée de mains amies』(1997)を制作したジャン・ルーシュは本作が生まれて初めて見たドキュメンタリーの一つだったと述べている。

春の劇

Acto da Primavera

1963年/91分/35mm

制作・監督・脚本・撮影・編集:

マノエル・ド・オリヴェイラ

出演:ニコラウ・ヌネス・ダ・シルヴァ

エルメリンダ・ピレシュ

マリア・マダレーナ

ポルトガル西部の小さな村クラリャの住民たちには、毎年春の祭で16世紀頃のテキストに 基づくイエスの受難劇を演じる習慣があり、住民たちが聖書の登場人物たちを演じるという形でコミュニティの生活において重要な役割を担っていた。オリヴェイラはこの劇のドキュメンタリーを撮影することから始め、やがてフィクションへと向かった。オリヴェイラ自身が制作・監督・脚本・撮影・編集を担当している。この作品の助手だったアントニオ・レイスはこの近隣で『トラス・オス・モンテス』を撮った。ジョアン・ボテリョは自作『O Cinema, Manoel de Oliveira, e Eu』で「ジャン=マリー・ストローブはこの映画を見て苛ついていた。彼がやったことを先取りしていたからだ」と語っている。

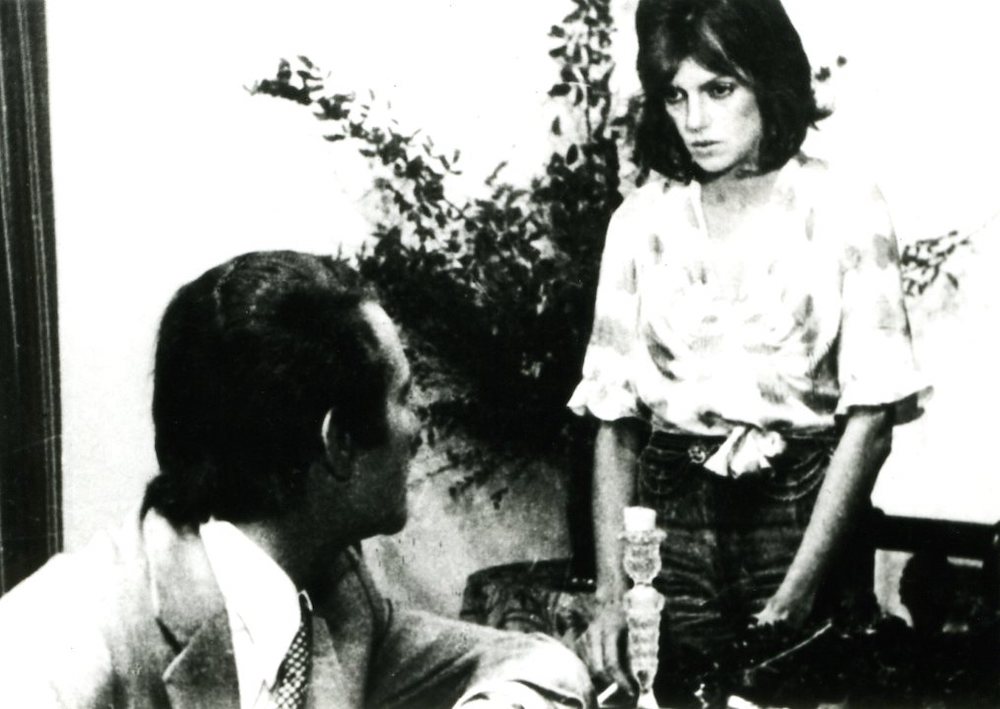

過去と現在―昔の恋、今の恋

O Passado e o Presente

1972年/115分/35mm

監督・脚本:マノエル・ド・オリヴェイラ

撮影:アカシオ・ド・アルメイダ

出演:マリア・ド・サイセット

マヌエラ・ド・フレイタス

ペドロ・ピニェイロ

オリヴェイラによる「挫折した愛」4部作の最初の作品。亡き夫リカルドへの愛を募らせる妻ヴァンダに耐えかねて新しい夫フィルミーノが自殺する。するとリカルドの双子の弟ダニエルが現れて、自分こそが本当のリカルドで、死んだのは弟の方だと告白する。しかしヴァンダは「生き返った」リカルドを前にすると、今度は死んだフィルミーノへの愛を募らせていく。「『過去と現在』について今言えることは、62歳にして最も若いポルトガル映画監督が、彼の最高にして最も知的な映画を作ったということ以外にない」(ジョアン・セーザル・モンテイロ)

フランシスカ

Francisca

1981年/166分/35mm

監督・脚本:マノエル・ド・オリヴェイラ

撮影:マリオ・バローゾ

出演:テレサ・メネデス

ディオゴ・ドーリア

マリオ・バローゾ

マヌエラ・ド・フレイタス

セシリア・ギマランイス

パウロ・ローシャ

「挫折した愛」の第4作。『アブラハム渓谷』の脚本家アグスティーナ・ベッサ=ルイスの小説「ファニー・オーウェン」をオリヴェイラ自身が脚本を書いて映画化。小説家カミーロ=カステーロ・ブランコを語り手に貴族ジョゼ・アウグストの異常な愛を描く本作品は、撮影監督であるマリオ・バローゾが主演者の一人カミーロを演じており、後にカミーロの最期を描く『絶望の日』でも撮影=主演として参加している。本作はカメラに向かって話すなどの「上演の映画」の特徴のほかに、ブニュエルやベルイマン『ペルソナ』を思わせる反復や、黒澤明の『羅生門』を思わせる技法で撮った森の馬の疾走シーンなど、随所に時の感覚を壊そうとする演出も散見される。

言葉とユートピア

Palavra e Utopia

2000年/130分/デジタル

監督・脚本:マノエル・ド・オリヴェイラ

撮影:レナート・ベルタ

出演:リカルド・トレパ

ルイス・ミゲル・シントラ

リマ・デュアルチ

ディオゴ・ドリア

詩人フェルナンド・ペソアに「ポルトガル語の皇帝」と呼ばれた17世紀の神父アントニオ・ヴィエイラは、ブラジルで青年期を過ごし、国王ジョアン4世と親しかったが、異端審問にかけられ、それでもなおブラジルでのインディオの奴隷解放を訴えたが、新国王ドン・ ペドロに疎まれブラジルに去る。オリヴェイラにとって初のブラジルロケ作品でもあり、「重要なのは、人道主義者としてのヴィエイラの人と言葉を三人の俳優の肉体を通して高め浮き彫りにすること」だったと言う。言葉に聞き惚れるほどの長い説教シーンが圧巻だが、ルイス・ミゲル・シントラと並んで晩年のヴィエイラを演じるブラジルの名優リマ・デュアルチは「ヴィエイラはブラジルのポルトガル語の官能性を擁護していた」と述べている。

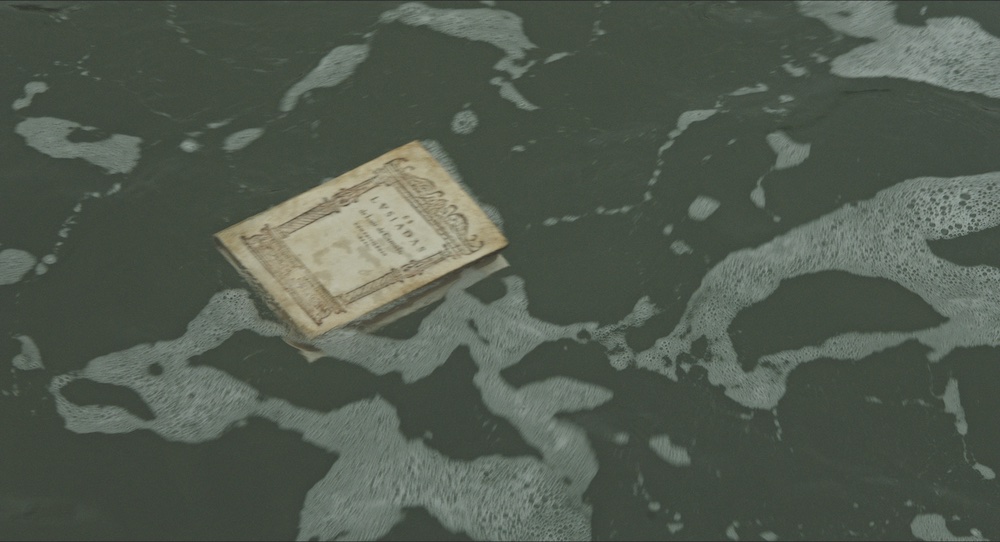

レステロの老人

O Velho do Restelo

2014年/19分/デジタル

監督・脚本:マノエル・ド・オリヴェイラ

撮影:レナート・ベルタ

出演:ルイス・ミゲル・シントラ

マリオ・バローゾ

リカルド・トレパ

ディオゴ・ドリア

オリヴェイラの遺作の一つである短編。作家カミーロ=カステロ・ブランコ(マリオ・バローゾ)、詩人ルイス・ヴァス・ド・カモンイス(ルイス・ミゲル・シントラ)、セルバンテスの小説の主人公ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ(リカルド・トレパ)、詩人テイシェイラ・ド・パスコエス(ディオゴ・ドリア)という4人が、ポルトの河口にある庭園で、ポルトガルの過去と未来について議論を交わす。タイトルはカモンイスの「ウズ・ルジアダス」の中で登場する、大航海時代の失敗を警告する老人のこと。途中に『ノン、あるいは支配の虚しい栄光』『絶望の日』『破滅の恋』などのオリヴェイラ作品や、グリゴリー・コージンツェフ監督『ドン・キホーテ』の抜粋が挿入されている。