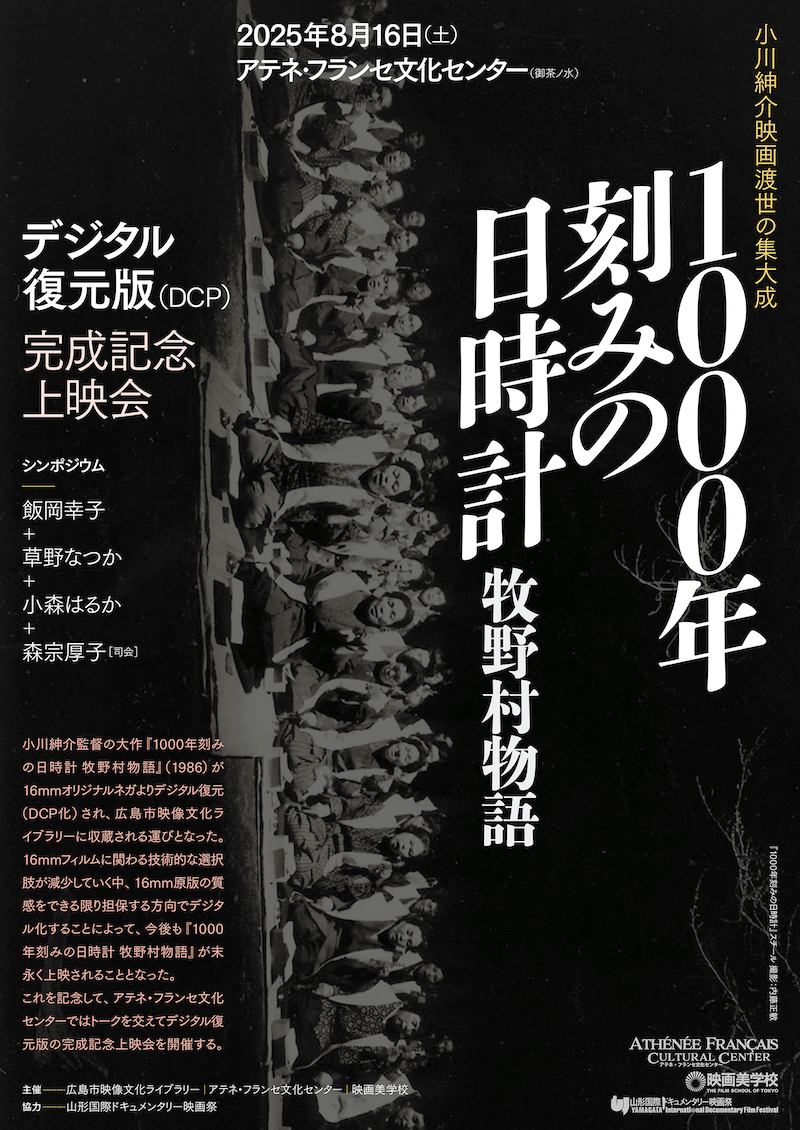

小川紳介映画渡世の集大成

『1000年刻みの日時計 牧野村物語』

デジタル復元版(DCP)完成記念上映会

2025年8月16日(土)

会場:アテネ・フランセ文化センター

小川紳介監督の大作『1000年刻みの日時計 牧野村物語』(1986)が16mmオリジナルネガよりデジタル復元(DCP化)され、広島市映像文化ライブラリーに収蔵される運びとなった。16mmフィルムに関わる技術的な選択肢が減少していく中、16mm原版の質感をできる限り担保する方向でデジタル化することによって、今後も『1000年刻みの日時計 牧野村物語』が末永く上映されることとなった。これを記念して、アテネ・フランセ文化センターではトークを交えてデジタル復元版の完成記念上映会を開催する。

■上映スケジュール

◉チケットは当日14:30から販売します。

| 15:00 | 『1000年刻みの日時計 牧野村物語』

[222分/デジタル復元版] ※途中休憩あり |

| 19:00 | シンポジウム[90分] 飯岡幸子(撮影監督) 草野なつか(映画作家) 小森はるか(映像作家) 森宗厚子(広島市映像文化ライブラリー 映像文化専門官)[司会] |

■上映作品

1000年刻みの日時計 牧野村物語

1986年/カラー/222分/デジタル復元版/DCP

製作:小川プロダクション

監督:小川紳介

音楽:富樫雅彦

撮影:田村正毅

照明:佐藤譲

録音:久保田幸雄 菊池信之

出演:牧野村・原口村・上山市内の人々

土方巽 宮下順子 田村高廣 河原崎長一郎 石橋蓮司 島田正吾

『1000年刻みの日時計 牧野村物語』解説

筒井武文(映画監督、映画美学校講師)

『1000年刻みの日時計 牧野村物語』(1986)は、世界ドキュメンタリー史上、他に例を見ない試みを繰り広げる。それは半ば対象と同化しながら、なおかつ距離を取れるかという実践の過激さである。それはドキュメンタリーの始原に位置する『極北のナヌーク』(1922)のフラハティより、フラハティ的ともいい得る。1974年に「三里塚」から「牧野村」に移住した小川プロのかつての作品との違いは何か。三里塚では、一緒に闘う姿勢はあれども、村人たちに向ける視線は外部からのものであった。ここでの小川紳介たちは、牧野村の農民であり、そこで鍛えた肉体を糧に映画を探究する。

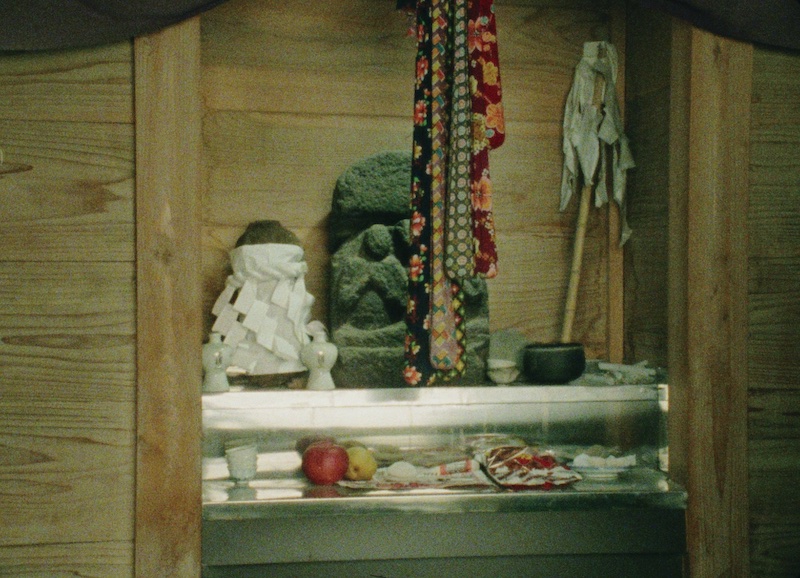

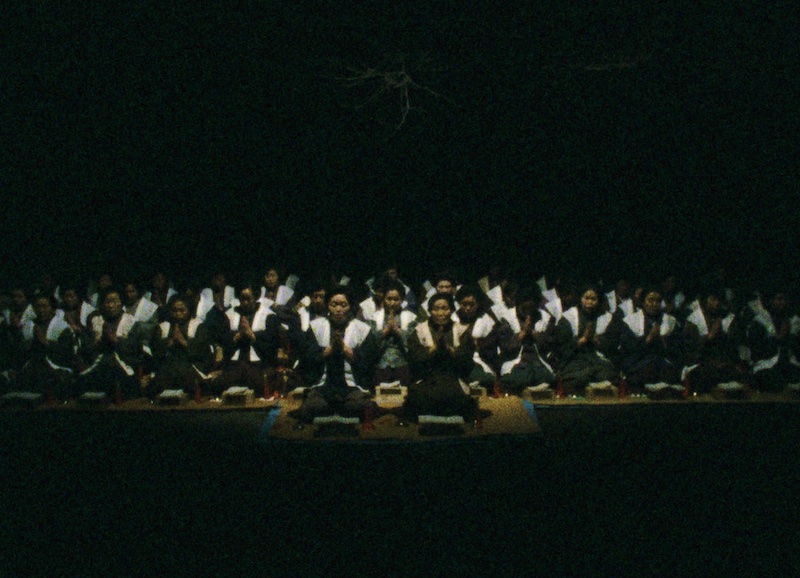

1975年からの稲づくりの経験を経て、78年5月28日にクランク・インし、『ニッポン国古屋敷村』(1982)の製作・公開による約4年間の休止期間を挟み、第2次撮影が84年秋にはじまり、85年8月10日クランク・アップする。準備期間から数えると、13年間の道程。ここでの大きな主題は、ふたつある。ひとつは、夏を中心とした稲の成長の時間。もうひとつが、雪に閉ざされた村人による歴史が語られる冬の時間。前者が科学映画の側面を持つとしたら、後者は発掘調査にはじまり、縄文期まで遡る想像力が必要になる。村人に過去の自分や父親まで演じさせたり、職業俳優と村人総出(牧野村は約百戸)の本格的な劇映画形式まで導入する。

小川たちはこう語る(第2次撮影に呼応して創刊された「映画新聞」連載の「牧野だより」から。筆者は助監督の飯塚俊男)。「時間と空間を自由に行き来したい」。問題は、夏の労働の時間と冬の想像力の時間の融合である。鍵になるのは、ふたつの劇中劇「五巴神社大法会」と「堀切観音堂を巡って」をどう全体に組み込むか。前者は冬の時間に収まるが、後者の入る場所は試行錯誤が重ねられ、最終的に3時間42分という上映時間による8章構成となった。Ⅰ・稲、Ⅱ・水、Ⅲ・稲(続き)、Ⅳ・山の神と道祖神、Ⅴ・縄文、Ⅵ・五巴神社の由来、Ⅶ・おみねさん、Ⅷ・大団円。大掛かりなⅥの後に、隣人の日常的なおしゃべり(しかし全体と絡む)を持ってきて大団円につなげる構成の妙。冒頭と最後の地動説で捉えた太陽で、1000年を1日に凝縮。各章をまとめあげる工夫—— さまざまなレヴェルが混在する字幕、コマ撮りを含む村のロング・ショット、小川紳介自身によるナレーション。田村正毅の撮影に呼応する劇映画パートでの佐藤譲照明。メインタイトル発案者でもある久保田幸雄の録音、富樫雅彦のドラム。まさしく小川プロダクションの集大成である。

『1000年刻みの日時計 牧野村物語』収蔵の経緯について

森宗厚子(広島市映像文化ライブラリー 映像文化専門官)

広島市映像文化ライブラリーとは、広島市による公立のフィルム・アーカイブ施設である[*]。1982年に日本の地方自治体として全国に先駆けて開館して以来、日本映画の収集・保存・上映を行なっている。収集方針として、広島にゆかりのある作品、映画賞・映画祭の受賞作品、平和をテーマにした作品、アニメーション作品などに重点を置き、収集委員会によって選定される。

その中で、映画賞・映画祭の受賞作品の範囲にはキネマ旬報ベストテン作品も対象とされ、1980年代のキネマ旬報ベストテン作品の未収集分が2003年度から収集候補作品リストに挙げられた。すなわち、『1000年刻みの日時計 牧野村物語』は1987年のキネマ旬報ベストテン第3位だったゆえ、2003年度以降の収集候補作品リストに入り、そこから収集可能な作品の所蔵が進んだ後に、手薄だったドキュメンタリーの収集も検討する流れとなり、2023年度に収集作品として選出された。

予算の都合のため翌2024年度に収集に取り掛かり、当初は16mmニュープリントを想定していた。実際には、オリジナル作品にも入っている日本語字幕について、今や、フィルムへの字幕レーザー焼付けを行なう国内唯一の業者が16mmフィルムに関しては技術保証できないという事情が見積の段階で判明したため、デジタル化してDCP版を収集することになった。デジタル化にあたって、状態の良い16mmオリジナルネガを原版として、作品本来の姿を活かすため過度なデジタル修復をしない方針とした。

端的に言えば、もし2003年時点で収集作品に選出されていれば16mmフィルムでの収集が可能だっただろうが、20年遅れたことによって、このたびDCP版で収集を行なった。さらに、今から20年後に映像素材をめぐる状況がどうなっているかは予測しきれないものの、現時点での可能な選択肢として、DCP版によって現代の観客が作品をスクリーンで体験する機会を設けることもまた、その先の未来に向けて継承していくための足場を築くプロセスの一環と言えるのではないか。

*……日本ではフィルム・アーカイブ施設は数が限られており、開館順に、国立映画アーカイブ(元・東京国立近代美術館フィルムセンター)、京都文化博物館、川崎市市民ミュージアム(2019年より休館中)、山形ドキュメンタリーフィルムライブラリー、福岡市フィルムアーカイヴ(福岡市総合図書館)、そして民営の神戸映画資料館がある。